Sauvetage d'un boîtier en Bakélite

La Bakélite a été très utilisée dans les appareils d'entrée de gamme. C'est un matériau qui se moule parfaitement et est susceptible de prendre un beau poli. Les " designers " des années 30 à 50 ont su jouer avec les formes pour accrocher la lumière, surtout avec la bakélite noire, et donner un peu de " classe " à des boîtiers modestes. Malheureusement, ce matériau est fragile au choc.

Le boîtier est le classique boîtier ATOMS, qui a été décliné en plusieurs marques, mais Lumière a eu la très mauvaise idée de le mouler en Bakélite noire, avec tout ce que cela implique en termes d'image pour l'appareil. De ce fait, il a été un échec commercial. La prévention des clients n'était pas que de principe, puisque ce matériau, allié à un mauvais dessin de l'arrière du boîtier, a été à l'origine du problème que j'ai connu.

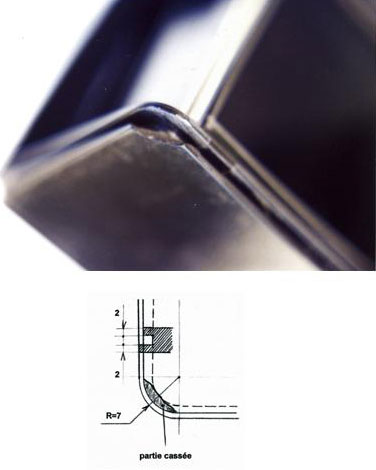

Vu la rareté de l'appareil, la tentative de restauration était justifiée. La difficulté était la faible épaisseur (2mm) du morceau cassé, donc une surface de contact réduite entre la zone de cassure et le matériau de substitution.

Il faut absolument mettre un agent démoulant sur les parties du moule en contact avec la résine. On m'avait conseillé de la cire mais, faute de mieux, j'ai fait avec du cirage à chaussures. Ça marche. La résine époxy, qui est naturellement de couleur ambrée, a été colorée avec un pigment. Pour éviter des problèmes de compatibilité, il faut prendre un pigment minéral (oxyde de fer). A éviter le noir de fumée ou le noir de vigne, qui sont des pigments organiques. Très peu de pigment suffit à obtenir un beau noir foncé. Il est préférable de mélanger le pigment à la résine seule.

Avant la coulée, ajouter le durcisseur. Remplir la zone en creux dans le moule et attendre la polymérisation (un essai préalable est indispensable pour observer le comportement du matériau). En dessous d'une certaine température, la polymérisation est très longue. Il faut donc éviter de travailler en dessous de 20°C. Au bout de quelques heures, si la dureté de la résine est satisfaisante, on peut démouler. La résine se travaille avec des moyens conventionnels : lime, papier de verre...

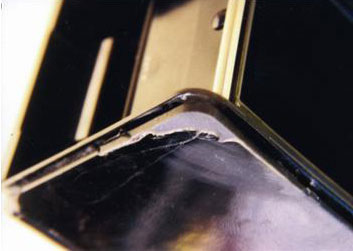

On finit la surface au papier 400 ou 500 à l'eau, et un ultime polissage au Miror. La restauration est quasiment invisible.

Nota. Les restaurateurs de voitures anciennes connaissent ce genre de problème, sur des pièces souvent plus massives. Ils utilisent alors l'Araldite à prise lente dans laquelle ils insèrent du charbon broyé en poudre.

Bibliographie.

- Vial, Bernard (1991) : Histoire des appareils français. 2eme édition. Maeght Editeur, p. 51.

Remerciements à Jacques Dubs, joaillier à Bordeaux, qui m'a suggéré le mode opératoire et fourni les matériaux.

Légende des illustrations :

- photo 1. La partie cassée avant restauration.

- photo 2. Une partie du moule.

- photo 3. L'angle restauré, avant polissage.

Lucien Gratté